宮城県仙台市

仙台こけし

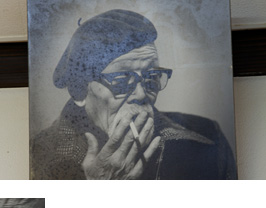

東北に伝わるこけしづくりのなか、作並系こけし工人高橋胞吉(えなきち)がつくる

「胞吉型」と呼ばれる仙台こけしは、収集家に高く評価されました。

胞吉の没後「玩具庵こけし屋」の鈴木清、鈴木昭二によってこけしの型が復元されました。

赤と黒のシンプルな2色使いが特徴となります。

絵付け前のこけし

轆轤をひいて加工された状態を木地と呼びます。胞吉こけしは女の子の人形遊びや、ままごとの道具として愛されたことから、胴体部分は小さな子どもにも握りやすい形状をしています。

宮城県仙台市の秋保温泉近くにある「秋保工芸の里」には、宮城県の伝統工芸を伝える9つの工房が並びます。その工房の一つ、「玩愚庵」を訪ね、こけし工人の鈴木明さんにお話を伺いました。

― こけしづくりのお仕事をはじめられたきっかけは?

私のうちはおじいさんからの代から続くこけし屋なんですよ。私で三代目です。小さい時から工場に入ってこけしをつくる真似事をしていて、自然とこけし屋になりました。

― どんなこけしをつくられていますか?

おじいさんから伝わる伝統的な形のこけしと、自分で考えたかわいいこけしをつくっています。つくる時は気合いが入ってっから、何も考えずにただ歯をくいしばって描いています。すっごい汗びっしょりになるのね。

― おじいさんはどんな方でしたか?

おじいさんと接点があった時はまだ子供で、自分がある程度腕があがってきてから、おじいさんがつくったものを見て、すごい人だなと解るようになってきました。こけしって言うのはこういう気もちでつくらないといけないんだという教訓みたいなことをバッと言われたりして。その時はわからなかったけど今となってみれば大事なことだよなーと。

― こけしにはブームのようなものがあったのですか?

胞吉さんがいた時はブームではないと思うね。胞吉さんは木地屋さんでうつわをつくっていた人で、たまに頼まれればこけしをつくっていたようです。私が小さい時にはブームがあったみたいですが今はなかなか。でも売れない時にどうやって売ろうかと思っていろんなことに挑戦して、こんなのをつくったら怒られっべなというようなものをつくって、やっぱり怒られたんですけどね。考えてみるとそれが一番勉強にもなって、だんだんと若い人がこけしを買ってくれるようになってきて。

― ところで、鈴木さんとこけしって、ギャップがありますね

よく言われるんだよね。えぇー!って。こんなヒゲのおじさんがつくってるのー、みたいな。でもね、おばあちゃん達が見ると、あんたかわいい子だねー。あんたにソックリだねぇって言われるんだよね。

― こけしに似ているって、どういうことなんでしょう?

こけしに似ているっていうのは、私たちにしてみると最高の褒め言葉!感謝しなきゃいけないんだよ。

― 魅力的なこけしとはどんなこけしですか?

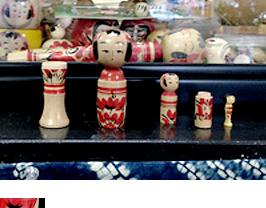

こけしを見るときに顔の表情で買われる方もいると思うんだけど、大事なのは全体の雰囲気なんだよね。こけしを見た時に、あー、いい感じになるなぁっていうのを目指してつくっているんだけど、筆の入り方だとか、絵が描かれていない余白を見ると、上手な人のこけしはそういうところがうまいんだよね。そういうものが重なって雰囲気にでるんだと思うけど。

― こけしづくりを通して印象的な出会いはありましたか?

小学生の女の子がお金を握りしめて私のこけしを買ってくれたんですよ。嬉しかったねぇ。小さい女の子が買ってくれるというのは本来の姿というか。小さい子にとってのお金って大金だよね。本当ならゲームを買ったり、お菓子を買ったりするお金でこけしを買ってくれたんだもの。でもああいう子達に買ってもらえるようにしないとダメなんだなぁって思って。

― こけしづくりはお好きですか?

もう大好きだね。若い時は大っ嫌いだったの。最近はやっぱりこけしをつくるって楽しいなぁって、嬉しくて嬉しくて。

― これからに向けて意識をされていることは?

まず一つは弟子だよね。おじいさん、親父、俺と続いて、息子に受け継いでいくことが大事な仕事。伝統工芸は昔からのものをただ受け継ぐというだけでは守れないんだよね。新しいものに挑戦して初めて伝統が守れるから勇気をだして仕事をしないと。こんなものもこけしなの!?というものをつくりたいですね。

鈴木明(すずきあきら)

1960年生まれ。宮城県在住。1979年より父、鈴木昭二に師事し、こけしづくりの技術を学ぶ。1988年より「玩愚庵」の3代目代表となる。仙台こけしを受け継ぎながら、現代的な感性を取り入れた木地玩具を制作する他、工房では絵付け体験を開催している。1991年に全日本こけしコンクール「農林水産大臣賞」、1993年に「運輸大臣賞」を受賞。

-

店名の「玩愚庵」は祖父・清が命名。玩具に「愚」という字をあてているのは、こけしを集める人は夢中になり愚かなことになってしまうことから。

-

一日に大きなこけしが2、3本。小さなこけしは10本や20本というペースでつくられる。木地をひく時にのせる台はもちろん手づくり。

-

お店に海外からマトリョーシカの職人が来た時に入れ子型のこけしを見せると、細やかなつくりに驚かれ、すぐに意気投合したとか。

玩愚庵こけし屋

住所: 仙台市太白区秋保町湯元字上原54

営業時間:9:00-17:00

定休日: 火曜日

電話番号: 022-398-2673